Angus Shaw*

Angus Shaw*

Harare, 28 giugno 2023

Gli attenti osservatori di cose russe sono confusi. Cosa è successo davvero con Wagner?

Vladimir Vladimirovich Putin, figlio di un Vladimir, ha dovuto ammettere di aver pagato Yevgeny Victorovich Prigozhin, figlio di un Victor, per aver sempre fatto trucchi sporchi per lo Stato russo.

Il terribile Alexander Grigoryvich Lukashenko, figlio di un certo Grigory, sostiene di aver dato rifugio al leader mercenario in Bielorussia per evitare che Putin lo uccidesse. Il capo dei Wagner afferma di non aver mai avuto l’intenzione di rovesciare Putin e ucciderlo. L’alleanza occidentale sostiene che il tentativo di colpo di Stato, l’ammutinamento o qualsiasi altra cosa sia stata, ha reso Putin ancora più pericoloso. O forse no?

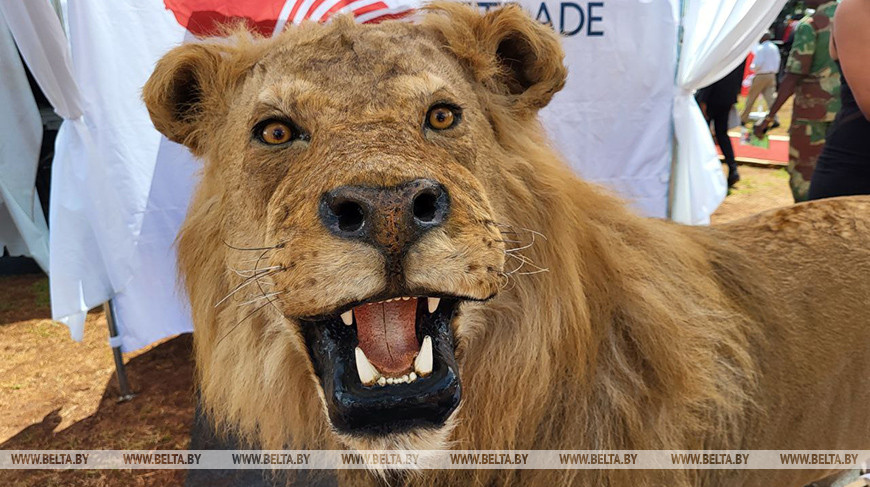

Tutto chiaro come il fango. Lo Zimbabwe è rimasto insolitamente silenzioso riguardo alle ultime baggianate messe in giro. Lukashenko è stato in visita di Stato qui all’inizio dell’anno, promettendoci trattori e attrezzature agricole, e se n’è andato con un leone africano imbalsamato da un tassidermista come regalo simbolico della nostra amicizia leonina che risale ai tempi dell’Unione Sovietica.

Tutto chiaro come il fango. Lo Zimbabwe è rimasto insolitamente silenzioso riguardo alle ultime baggianate messe in giro. Lukashenko è stato in visita di Stato qui all’inizio dell’anno, promettendoci trattori e attrezzature agricole, e se n’è andato con un leone africano imbalsamato da un tassidermista come regalo simbolico della nostra amicizia leonina che risale ai tempi dell’Unione Sovietica.

Non c’è stata la nostra consueta propaganda locale che ha parlato dei nostri amici di lingua russa che combattono contro il neo-imperialismo capitalista del complesso militare-industriale dell’Occidente, che spenderebbe i suoi guadagni illeciti in Ucraina e farebbe ancora più soldi sfornando nuove armi per gli ucraini.

Tutti i Paesi dell’alleanza NATO stanno spendendo molto tempo e denaro per l’Ucraina. In un’intervista televisiva, a David Owen, ex segretario agli Esteri britannico durante la lotta di liberazione dello Zimbabwe e ora considerato un anziano statista, è stato chiesto perché l’Occidente non abbia risparmiato tutti questi soldi e sforzi facendo semplicemente assassinare Putin.

“Non facciamo più questo genere di cose”, ha detto Owen. Sono finiti i tempi in cui ci si sbarazzava di persone come il cileno Salvador Allende. E in effetti, l’ultima figura nella loro sfera d’influenza che i britannici hanno pensato di “far fuori” è stato Idi Amin in Uganda.

Invece hanno scelto di sostenere materialmente l’invasione di rappresaglia dell’esercito tanzaniano in Uganda, che ha rovesciato Amin dopo che questi aveva invaso il nord della Tanzania. .

Quando i britannici hanno ripetutamente fallito nel negoziare pacificamente una soluzione al conflitto dello Zimbabwe, è stato lasciato a russi e cinesi il compito di addestrare e sostenere i nostri combattenti per la liberazione, in modo da sostenere i propri interessi “geopolitici” durante la Guerra Fredda.

Erano il cosiddetto mondo progressista che cercava l’uguaglianza e la giustizia per tutti gli oppressi. Ma sappiamo che i russi e i cinesi non amano molto i neri e non li hanno mai amati. Anche il loro curriculum in materia di diritti umani non regge a un attento esame.

Le testimonianze del loro disprezzo per gli africani sono numerose. Il campus universitario dove gli studenti neri studiavano a Mosca era conosciuto localmente come “Parco dello zoo”.

Un ex guerrigliero racconta come sono stati trattati lui e i suoi compagni quando sono arrivati a Mosca per l’addestramento militare nel cuore dell’inverno russo. Viaggiarono a bordo dell’Aeroflot. Si erano imbarcati dall’afoso Zambia vestiti con magliette e jeans di cotone logori.

Gli ufficiali russi che li hanno accolti, indossavano quei loro caratteristici colbacchi che avvolgono le orecchie ed enormi cappotti di pelliccia. Hanno fatto marciare le reclute attraverso ghiaccio e neve fino alle caviglie. Li hanno così condotti agli autobus in attesa.

I ragazzi tremavano come se avessero delle crisi epilettiche e i loro denti battevano e sferragliavano a temperature sotto lo zero, senza che venisse lanciata loro nemmeno una coperta. “Pensavo che l’inferno fosse caldo”, ha raccontato più tardi uno degli ragazzi africani compagno d’addestramento del nostro combattente Eldon.

La Cina non era molto meglio. Gli africani erano segregati dai cinesi comuni e i loro istruttori “ci trattavano come cani”, aveva raccontato uno di loro in una lettera a casa.

Quando Robert Mugabe fece il suo primo viaggio in Cina dopo che lo Zimbabwe aveva finalmente conquistato l’indipendenza, un collega andò con lui nel gruppo di giornalisti neri. All’arrivo, a ciascuno dei giornalisti fu assegnato un badante-traduttore cinese. Quello assegnato a Elton ha chiesto: “Posso toccare i tuoi capelli? Voglio vedere se sono fatti di filo” Al nastro dei bagagli il badante si era informato: “Dove sono i tuoi tamburi?” Cosa vuoi dire?, aveva risposto Elton. “Non è così che comunicate tra di voi in Africa?”

Le cose sono cambiate nel villaggio globale di oggi, ma il risentimento rimane. Russi e cinesi ci stanno fregando in ogni aspetto dei loro investimenti nell’industria mineraria, nell’agricoltura, nell’edilizia, e così via. È risaputo che i datori di lavoro cinesi trattano i lavoratori neri come i colonialisti di un tempo.

Un recente articolo apparso sulla stampa locale racconta che un uomo d’affari cinese ha distrutto tutte le tazze di tè del suo ufficio in preda alla rabbia dopo che un lavoratore aveva bevuto da una di queste. Altri si sono visti rubare i cani da compagnia e se li sono trovati belli e cucinati sulle tavole dei cinesi. Anche le rane toro gracidanti catturate in un lussureggiante campo da golf erano considerate una prelibatezza nel loro menu.

Altri hanno guidato bande di bracconieri tra i poveri del luogo, che sono stati pagati pochi spiccioli il cambio delle loro preziosissime prede: elefanti per l’avorio, rinoceronti per il corno e pangolini, i nostri squamosi formichieri, per le loro presunte proprietà medicinali e afrodisiache nella medicina tradizionale orientale.

Un piccolo oligarca russo ha comprato una splendida casa dove trascorre più tempo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Una soluzione nel caso in cui, poiché è giovane, venisse chiamato a prestare servizio in Ucraina e non riuscisse a pagarsi la fuga. Questo signore non si mescola molto con i locali, ma trova gli zimbabwesi malleabili e non disdegna di accettare tangenti per favorire i suoi piani di acquisto, talvolta illegale, a basso costo di proprietà. Vuole costruire un casinò e piazzare un piccolo superyacht sul maestoso lago Kariba.

Dice di non sapere molto dei Wagner, ma ha sentito che sono stati in ricognizione nel nord del Mozambico, dove i jihadisti devono essere eliminati. Il violento esercito mercenario, composto da molti ex detenuti, assassini e stupratori graziati da Putin, ha finora compiuto la maggior parte dei saccheggi e delle uccisioni africane in Mali, nella Repubblica Centrafricana e in altre zone molto più a nord di noi.

Il mio oligarca junior spera che Putin non li bandisca di nuovo in Africa, magari per sconvolgere lo status quo corrotto dello Zimbabwe e gli agi di cui gode.

Il presidente dello Zimbabwe “ED” Mnangagwa e la nostra solidarietà a Lukashenko. Qui non c’è traccia del leone impagliato.

Angus Shaw*

L’articolo originale in inglese lo trovate qui

https://www.angus-shaw.com/what-really-went-on-with-wagner/

*Angus Shaw nato 1949 da coloni scozzesi nella Rhodesia, ad Harare, quando si chiamava Salisbury, ha ottenuto risultati accademici modesti e, rimasto orfano in tenera età, è andato a scuola in Inghilterra ma non ha proseguito gli studi avendo bisogno di lavoro e di reddito.

Viaggiando in autostop in Europa come studente dell’Africa meridionale, ha sentito per la prima volta l’odore dei gas lacrimogeni durante la rivolta studentesca del 1968 a Parigi, la prima di molte altre esperienze come reporter in Africa nei 50 anni successivi.

E’ entrato a far parte del Rhodesia Herald nel 1972. Nel 1975 è stato arruolato nelle forze di sicurezza rhodesiane, ma ha disertato per fare un reportage sugli esuli nazionalisti a Lusaka e Dar es Salaam.

In questo periodo ha coperto una dozzina di Paesi africani, principalmente per l’agenzia di stampa statunitense Associated Press dal 1987 fino alla pensione. Nel febbraio 2005 è stato incarcerato per aver fatto un reportage su Robert Mugabe durante il declino dello Zimbabwe. È autore di tre libri: The Rise and Fall of Idi Amin, 1979, Kandaya, 1993, una cronaca del servizio di leva nella guerra per l’indipendenza dello Zimbabwe e Mutoko Madness, 2013, un memoire africano.

È stato insignito del prestigioso premio Gramlin per la stampa statunitense. Angus Shaw vive ad Harare.

I 100 anni Henry Kissinger e le sue “imprese” in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e in tutta l’Africa

Cornelia I. Toelgyes

Cornelia I. Toelgyes

Africa ExPress

Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Dal Nostro Inviato Speciale

Dal Nostro Inviato Speciale

Fatti cento metri in direzione della villa bombardata che intendiamo raggiungere, incontro Nasser della famiglia Arush, che ci ammonisce: “Prendete uno dei miliziani di Aidid per proteggervi”. Sì, penso, meglio. Perdo i pochi secondi che mi salveranno. Scendo dalla Panda, apro la porta, ribalto in avanti il sedile, faccio entrare il miliziano con il kalashnikov, risistemo il sedile, risalgo in macchina, chiudo la porta e ripartiamo.

Fatti cento metri in direzione della villa bombardata che intendiamo raggiungere, incontro Nasser della famiglia Arush, che ci ammonisce: “Prendete uno dei miliziani di Aidid per proteggervi”. Sì, penso, meglio. Perdo i pochi secondi che mi salveranno. Scendo dalla Panda, apro la porta, ribalto in avanti il sedile, faccio entrare il miliziano con il kalashnikov, risistemo il sedile, risalgo in macchina, chiudo la porta e ripartiamo.

Da +972 Magazine

Da +972 Magazine