Dal Nostro Corrispondente Sportivo

Dal Nostro Corrispondente Sportivo

Costantino Muscau

24 settembre 2023

È caduto un (altro) muro a Berlino, anzi due: il limite di velocità della maratona femminile e quello del numero di vittorie di uno stesso corridore nella gara maschile dei km 42,195.

A sbriciolare il primo ci ha pensato, nella radiosa mattinata di domenica 24 settembre, una giovane etiope, Tigst Assefa, 26 anni, che ha sbalordito il mondo dell’atletica. E ha fatto storcere il naso a qualcuno per la sua improvvisa ascesa nell’Olimpo delle donne più forti di sempre.

A demolire il secondo è stato l’immarcescibile, insuperabile, immenso kenyano doppio campione olimpionico, Eliud Kipchoge, che a quasi 39 anni ha conquistato il quinto successo, dopo quelli ottenuti nel 2015, 2017, 2018 e 2022, anno in cui ha anche registrato il record mondiale in 2h01’09”.

Stavolta si è dovuto accontentare del tempo, pur sempre eccezionale, di 2h02’42”, l’ottavo della storia. In fondo, poi, si tratta della sedicesima vittoria delle 19 cui ha partecipato. “Non sono andato come mi sarei aspettato – ha dichiarato, ammettendo che suo obiettivo era scendere sotto il suo record mondiale – ma così è lo sport. Ogni corsa insegna qualcosa. Ora punto alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 per cercare di essere il primo “umano” a vincere la maratona per la terza volta”.

Primato planetario, inimmaginabile un tempo per una donna, è, invece, quello della stupenda (nel senso che ha stupito) di Tigst Assefa.

È passata sotto le porte di Brandenburgo, sul traguardo della 49° edizione della BMW Berlin Marathon, fermando i cronometri su 2h11’53”. Ovvero: ha migliorato di due minuti e 11 secondi il record (2h14’04”) segnato dalla keniana Brigid Kosgei, 29 anni, a Chicago nel 2019.

La sorpresa però non è solo questo risultato strabiliante, a detta di chi se ne intende. La ragazza di Addis Abeba, infatti, aveva esordito in giovanissima età non sulle corse di lunga distanza, ma sugli 800 metri. In questa disciplina aveva ottenuto un argento ai Campionati Africani Juniores del 2013. Nel 2016 aveva poi rappresentato il suo Paese alle Olimpiadi di Rio.

Nello stesso anno però aveva avuto un incidente al tendine di Achille e allora nel 2018 ha puntato prima sulle mezze maratone e poi sulla corsa maggiore. Fra i suoi trionfi anche quello sui 10 km di Telese Terme (Benevento) nel giugno 2022.

Proprio un anno fa, il 25 settembre, aveva esordito con la vittoria, neanche a dirlo, proprio a Berlino, con un tempo, però ben lontano da quello record: 2h15’37, anche se era il terzo della storia.

Insomma, in un anno ha guadagnato a Berlino quattro minuti, ha lasciato dietro di sé la keniana Sheila Chepkirui, 32 anni, (a 6 minuti) e la tanzaniana Magdalena Shauri, 27, terza, a 7 minuti. Devastante.

Dopo il traguardo, avvolta nella bandiera etiopica, Assefa si è fatta il segno della croce per due volte, poi ha baciato le nuove scarpe di Adidas, che pare facciano miracoli, se si hanno le gambe buone. E 500 euro da spendere: tanto, infatti, costano questi calzari da road running di circa 140 grammi, più leggere del 40 per cento – dicono – di qualsiasi altra super scarpa mai creata.

Quindi, ecco gli ingredienti del successo: aiuto divino, scarpette tecnologicamente avanzatissime, allenamenti pesanti cui la sottopone il suo guru Gemedu Dedefo, dopo essere stata preparata anche da due tecnici italiani giramondo (allenano campioni africani e non solo, in Kenya ed Etiopia) Gabriele Nicola e Renato Canova, della scuderia del trentino Gianni Demadonna. Il manager dei campioni, come è stato definito, non credeva ai propri occhi dopo lo strabiliante risultato della campionessa etiope, da cui è stato abbracciato calorosamente.

Ci sarebbe da aggiungere la lepre, Azmera Gebru, 29 anni, un maratoneta che le ha dato il ritmo e la ha accompagnata per l’intera corsa. “E’ il risultato del duro lavoro cui mi sono sottoposta nell’ultimo anno – ha confermato Assefa all’arrivo – non mi aspettavo di battere il record con questo margine, ma sapevo di ottenere il primato”.

Questi risultati, naturalmente, non portano solo gloria, ma anche denaro sonante. I due vincitori di Berlino hanno messo in tasca 30 mila euro ciascuno, ma la super runner Assefa in più ha avuto un bonus da 50 mila euro per il record mondiale. E ora anche lei ha nel mirino Parigi, 2024.

Costantino Muscau

muskost@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

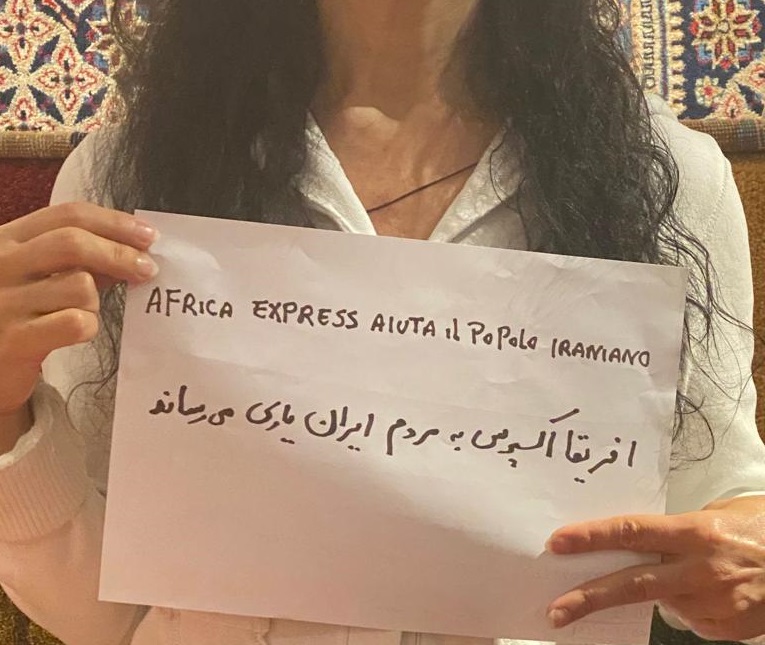

Vuoi contattare Africa ExPress? Manda un messaggio WhatsApp con il tuo nome e la tua regione (o Paese) di residenza al numero +39 345 211 73 43 e ti richiameremo. Specifica se vuoi essere iscritto alla Mailing List di Africa Express per ricevere gratuitamente via whatsapp le news del nostro quotidiano online.

E’ nuovamente medaglia d’oro a Berlino per il keniota Eliud, il maratoneta superman

Africa ExPress

Africa ExPress

EDITORIALE

EDITORIALE

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress

Speciale per Africa ExPress